|

|

|

高谷池ヒュッテの庭から火打山を見納めて、ヒュッテを後にする。すぐに黒沢池・妙高山分岐に着く。ここから高谷池

を眺めて、山道に入って行く。

|

|

|

|

木道を登って行くと左手が開ける。緩やかに登って行くと、茶臼山と書かれた標識がある。

|

|

|

黒沢池ヒュッテ |

降って行くと、湿原が見えて黒沢池ヒュッテに着く。ここまで1時間の道のりだ。ここで、妙高山の山バッジ1000円と

お茶500円を買って行く。少し高い気もするが、この山小屋は外国の方が運営している。

|

|

|

大倉乗越 |

左の足を庇って歩く為、右の古傷の足首も疼いてきた。少し休んで、左の分岐を登って行く。ひと登りすると大倉乗越

に着く。

|

妙高山 |

火打山 |

|

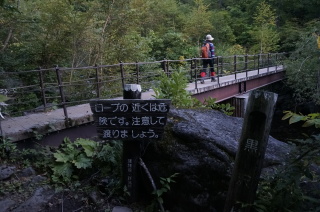

ここからは、妙高山と火打山の2座が見渡せ、左手に長助池が見下ろせる。急な坂をロープを握り降りて行く。

|

ミョウコウトリカブト |

|

|

山の斜面を降りて行くと、山岳救助隊が崖の所で大きな声を出して訓練をしていた。「登山客通過」と声を掛けあう。

「ご苦労様です」と挨拶して通過する。

|

モミジカラマツ |

オオバミゾホウズキ |

|

沢の横を通ると、長助池分岐に着く。妙高山1,0kmの標識がある。

|

|

|

|

ここから、急なガレ道が続く。黒沢池ヒュッテに泊まった人々が降りて来る。昨日お話した千葉の御夫婦ともすれ違う

「今日はアルプスの山々が一望出来ますよ」と言って降りて行かれた。どんどん坂を登って行く。

|

|

|

|

黄葉が目立って来て、亀女のテンションも高い。前方に妙高山の山頂が見えて来る。尾根に上がり・・・

|

|

|

南峰が霞む |

右手に登って行くと、妙高山北峰の山頂にたどり着く。目の前に南峰も見えるがここで良しとする。

|

| |

| |

ほんの1時間前までは、綺麗に見えていたであろう北アルプスにガスが掛かっている。眺めていると、どんどんガス

が広がって行く。やはり火打山から妙高山に登る人は、黒沢池ヒュッテに泊まるのが正解のようだ。両ヒュッテ間の

1時間の差が大きい。

|

|

北アルプスにガスがかかる。

|

|

火打山・焼山は綺麗に見える。

|

北アルプス |

焼山・火打山 |

大倉乗越 |

下山の時間を考えて11時20分に山頂を後にする。山頂のグループの人は燕温泉に降りると言っておられた。

|

シラタマノキ |

|

|

北峰直下には神社がある。黄葉の中岩道を降りて行く。両足首が疼くのでダブルストックで降りて行く。

|

ナナカマド |

|

|

振り返ると先程まで居た北峰が見える。

|

コマユミ |

|

|

転ばないようにゆつくりと時間を掛けて降りて行く。登りよりも時間が掛かったように思える。

|

|

|

長助池 |

長助池分岐のベンチで休憩していると、青年が降りて来られて、「大丈夫ですか?水はありますか?」と、声を掛けら

られる。「大丈夫です」と言うと、タブレットをくださる。山の見回りの関係者のようだ。弱った魚は目で分かるようだ。

気を取り直して、大倉乗越に向かう。

|

|

|

|

最後の急坂を登る。右手の山裾の紅葉が美しい。

|

|

大倉乗越 |

|

やっと大倉乗越まで戻って来た。ここから妙高山を見るとあの急坂が良く分かる。大倉乗越を降り・・・

|

ツルニンジン |

|

|

火打山を見納めて黒沢池ヒュッテに降りて来た。もう一本お茶を買って行く。今度は400円だった。どうやらセール

らしい。(笑)

|

|

黒沢池 |

|

ここからの下山時間を3時間半と考えて、3時前に黒沢池ヒュッテを後にする。黒沢湿原をどんどん歩いて行く。

|

|

|

|

まだ黄葉を愛でながら写真を撮る余裕もある。沢を渡り・・・

|

| |

|

黒沢湿原を振り返る

|

|

|

富士見平 |

黒沢岳を巻きながら登って行く。平坦な何でもない所で、傾斜につまづいて、左足をまた挫き道端の笹に倒れ込む。

笹が崖だと思うとぞっとする。富士見平分岐まで戻り、休まずに降りて行く。

|

|

ゴゼンタチバナ |

キオン |

木道を降り、シラビソの森の緩やかな道を降り、急なガレの道を降りて行く。ガレの道は辛い。

|

|

|

黒沢橋 |

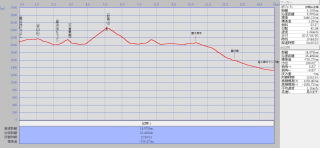

十二曲り始まりまで戻って来る。時計を見ると17:13だ。暗くなるまでに黒沢橋まで降りれば、あとは木道なので

一安心だ。十二曲りを降り、黒沢橋に着いた時は17:52になっていた。木道を降って行くと段々暗くなって来て

ヘッドライトを付けて降りて行く。登山口に着いた時は、真っ暗になっていた。火打山・妙高山は、穂高岳の前哨戦

と軽く考えていた自分が恥ずかしい。今回、写真は止まって撮ると言う事と、疲れていると何でもない所で転ぶと

いう有難い経験をさせてもらった。私にとっては、思い出深い頸城の山になった。

|